生徒会書記として立候補する際、聴衆である生徒や先生方の印象に残り、信頼を勝ち取るスピーチをするためには、緻密な構成、心を掴む話し方、そして慎重な言葉選びの工夫が欠かせません。

この記事では、中学生・高校生それぞれのレベルに合った、当選確率を高める立候補スピーチの作り方を徹底的に解説します。

特に、演説の核となる「生徒会の立候補理由」の説得力ある伝え方、聴衆の心を掴む「演説の始め方」、限られた3分でメッセージを凝縮する構成のコツ、そして堅苦しさを和らげ親近感を生む「面白い話題」の交え方など、当選に直結する実践的ポイントを、具体例と共にわかりやすく紹介します。

- 生徒会書記の立候補スピーチで意識すべき構成と話し方のコツ

- 中学生・高校生それぞれに合った演説例文と差をつけるポイント

- 面白いエピソードを使って印象を良くする方法

- 3分でまとめる効果的な演説の始め方と練習法

生徒会書記の演説の例文|中学生と高校生向けの基本構成と考え方

生徒会書記としての演説を成功させるには、「何を話すか」(内容)だけでなく、「どう話すか」(伝達技術)も同様に重要です。書記は、生徒会の活動を正確に記録し、情報を公正に伝達する「要」となる役職。その候補者の演説には、誠実さと信頼性が求められます。

生徒会活動は、学校生活の充実と向上を目指す、生徒による自主的・実践的な活動です。文部科学省の学習指導要領解説においても、生徒会活動は「学校生活の充実と向上を図る」ための重要な活動として位置づけられています。(参照:文部科学省『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編』)

つまり、あなたの演説は、単なる役職決めでなく、学校の未来をどう形作るかという意志表明の場でもあるのです。

ここからは、生徒会書記のスピーチを構成するうえで欠かせない基本要素を、順を追って徹底解説していきます。

まずは、あなたの思いと目的を明確に伝える「生徒会立候補理由」から始まり、聴衆の第一印象を決定づける「演説の始め方」、限られた3分という時間で最大限の効果を発揮するための構成術、さらに親近感を生み出す「面白い話題」の使い方、そして書記として最も重要な「信頼される言葉選び」のポイントまで、深く掘り下げて見ていきましょう。

この5つのステップを確実に押さえることで、単なる自己紹介ではない、聞く人の心に届き、記憶に残る“伝わる演説”が完成します。

生徒会への立候補理由を明確に伝えるポイント

生徒会書記として演説を行う際に、まず最も大切であり、演説全体の「背骨」となるのが「なぜ立候補したのか」という理由を明確に伝えることです。

聞き手である生徒や先生にとって、「この人はどんな思いで、なぜあえて書記という役職を目指しているのか」が具体的に理解できると、そこから共感や信頼が生まれます。

逆に、理由が「学校を良くしたいから」といった抽象的な言葉だけであったり、曖昧だったりすると印象が薄くなり、どれだけ立派な公約を掲げてもスピーチ全体の説得力が著しく低下してしまいます。

立候補理由を明確にするためには、まず徹底した自己分析から始めましょう。自分の過去の経験や性格を客観的に振り返ることが重要です。

自己分析で見つける「書記」との共通点

- 経験:「クラスの議事録をまとめた経験がある」「文化祭でシフト表を作成・管理した」「部活動で連絡係をしていた」など、具体的な事実。

- 性格・強み:「コツコツと作業するのが得意」「人の意見を整理し、まとめるのが好き」「裏方で支える仕事にやりがいを感じる」「細かいミスに気づきやすい」など、書記の業務(記録・整理・情報共有)に適した特性。

これらの自己分析で見つけた要素を、書記の役割と結びつけることがポイントです。

例えば、「クラスのまとめ役として意見を整理するのが得意だった経験を活かし、生徒会でも全校生徒の多様な意見を正確に記録・整理したい」といった形です。自分の強みと役職の役割がリンクすることで、自然で説得力のある「あなただけの理由」になります。

また、単なる自己PRで終わらせず、「学校をもっと良くしたい」という公的な目的意識と絡めると、印象が格段に上がります。

たとえば、「行事の記録をただ残すだけでなく、分かりやすく整理・共有することで、来年度の活動がさらにスムーズになるよう貢献したい」「生徒会議事録を迅速かつ正確に公開し、生徒会活動の透明性を高めたい」といった、行動を伴う具体的な目標を述べると効果的です。これは、あなたが書記として何を成し遂げたいのかを明確に示すことにも繋がります。

最後に、テクニック以上に重要なのが、感情を込めて話すことです。立候補理由は理屈だけでなく、「この学校が好きだ」「みんなのために支えたい」「やってみたい」という熱意が伝わることで、聞き手の心を動かします。

自分らしい、誠実な言葉で、自信を持って語ることが、信頼される生徒会演説の第一歩です。

演説の始め方で印象を決めるコツ

演説の始まりは、聴衆の心をつかむ最初で最大のチャンスです。心理学における「初頭効果」のように、人間は最初に得た情報で相手の印象を強く決定づける傾向があります。

どんなに中盤以降の内容が素晴らしくても、出だしで「つまらなそう」「自信がなさそう」という印象を与えてしまうと、その後の話に集中してもらうのは困難になります。だからこそ、「最初の10秒」で聴衆の関心を引きつけ、話を聞く体制を作らせることが重要です。

まず基本中の基本として、明るい声と正しい姿勢で、堂々と「こんにちは」や「おはようございます」と挨拶することが大切です。背筋を伸ばし、顔を上げ、会場全体を見渡すようにしましょう。

その瞬間の堂々とした態度だけで、聴衆は「この人はしっかりしている」「安心して話を聞けそうだ」と無意識に感じ取ります。声のトーンを普段よりワントーン高めにし、明瞭な発音で話すことで、会場全体にあなたの自信と誠意が伝わります。

次におすすめなのが、短い一言や質問で聴衆の意識をこちらに向ける「アテンション・グラバー(注意を引くもの)」です。

聴衆を惹きつける「始め方」の例

- キャッチフレーズ型:「私は“支える力”で、この学校をより良くしたいと思います。○年○組の○○です。」

- 質問型:「皆さん、生徒会の会議で決まったことが、どれくらい正確に皆さんに伝わっているか、考えたことはありますか?」

- 決意表明型:「私は、生徒会の『縁の下の力持ち』として、誰よりも正確で迅速な仕事をすることを誓います。」

このように、自分の思いや強みを一言で表すフレーズを挨拶の直後に置くと、聴衆の興味を強く引くことができます。これはその後のスピーチ全体のテーマ(主題)にもなり、話の流れを自然に導いてくれます。

また、話の入り口で軽く笑顔を見せたり、会場の端から端までゆっくりと見渡すように視線を送ったりすると、聴衆との心理的な距離がぐっと縮まります。

特に緊張しやすい人ほど、登壇してから話し始めるまでの最初の3秒で、ゆっくりと深呼吸をすることを意識すると良いでしょう。落ち着いた第一声は、聞く側にも安心感を与えます。

つまり、演説の始め方で印象を決めるコツは、「明瞭な声・聴衆を惹きつける導入・堂々とした態度」の3点に集約されます。

これらを意識すれば、最初の一言から聴衆の信頼を獲得し、スピーチ全体がより魅力的に伝わるようになります。

3分でまとめる効果的なスピーチ構成

生徒会書記の演説は、多くの場合3分程度という厳格な時間制限の中で、自分の考えや適性を的確に伝える高度なコミュニケーション能力が求められます。

3分は、話し手にとっては短く感じますが、聴衆の集中力が続く限界とも言われています。この短い時間で聴衆に強い印象を残すには、話の順序(構成)と内容の密度が勝負です。すべての情報を詰め込むのではなく、「短く・分かりやすく・心に残る」構成を戦略的に組み立てることが大切です。

最も効果的で王道とされるスピーチの基本構成は、「挨拶・導入 → 志望動機・自己PR → 目標・抱負(公約) → 締めの言葉」の4段階です。

この流れに沿って、各パートの時間配分を意識することが成功の鍵となります。

【3分(180秒)演説】時間配分と構成例

| 構成ステップ | 時間の目安 | 話す内容のポイント |

|---|---|---|

| ① 挨拶・導入 | 約30秒 | ・元気な挨拶、クラスと名前を名乗る。

・聴衆の心を掴む一言(キャッチフレーズや問いかけ)。 ・「なぜ今、自分がここに立っているか」の概要を簡潔に。 |

| ② 志望動機・自己PR | 約60秒 | ・【最重要】「なぜ書記なのか」を具体的に語る。

・自分の性格や過去の経験(例:クラス委員、部活の係)を挙げ、「自分は書記に向いている」適性をアピールする。 |

| ③ 目標・抱負(公約) | 約60秒 | ・書記として「何をしたいのか」を具体的に述べる。

・例:「会議記録を迅速にHPで公開する」「行事の引継ぎ資料を整備する」など、実現可能な提案を1〜2点に絞る。 |

| ④ 締めの言葉 | 約30秒 | ・「皆さんと協力して学校を支えたい」という協調性を示す。

・「私、○○に清き一票をお願いします」と、力強く、そして丁寧に支持を訴える。 |

上記の構成は、ビジネスプレゼンテーションで用いられる「PREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論)」の応用でもあります。最初に「書記になりたい」と結論を述べ、次に「なぜなら(志望動機)」と理由を説明し、「具体的には(目標・抱負)」と例を挙げ、最後に「だからお願いします」と結論で締める流れは、非常に論理的で伝わりやすい型です。

3分という制限は短く感じますが、焦って早口になるのが一番の失敗です。1分間でおよそ300字程度が、聴衆が聞き取りやすい理想のスピードとされています。つまり、原稿は900字程度にまとめるのが目安です。ポイントは、話す内容を無理に削るよりも、「聴衆に絶対に伝えたい核心(コアメッセージ)は何か」を明確にすることです。

話の順序をロジカルに決め、ストップウォッチを使った練習を重ねてテンポと「間(ま)」を整えれば、短い中にも熱意と論理性が伝わる、密度の濃い演説になります。

面白い話題を交えて親近感を生む工夫

生徒会書記の演説では、その役割上、「真面目さ」「誠実さ」「正確さ」が最も重視されます。しかし、演説が真面目な話だけで終始してしまうと、聴衆は退屈し、印象に残りにくくなる危険性もあります。

聴衆の多くは、あなたと同じ学校生活を送る同世代の生徒たちです。真剣な公約や決意表明の中に、少しのユーモアや共感できるエピソードをスパイスとして交えることで、聴衆との心理的な壁が取り払われ、ぐっと距離が縮まります。

たとえば、書記の役割に関連した「あるある」や、自分の性格がわかるような軽い失敗談を盛り込むと良いでしょう。

「私はノートをまとめるのが好きなのですが、先日、友人にノートを貸したら『丁寧すぎて博物館の資料みたいだ』と言われました。この几帳面さを、今度は生徒会の記録で発揮したいと思います」

このような小話は、場を和ませるだけでなく、「几帳面」という書記に必要な長所をユーモラスかつ自然にアピールできます。

面白い話題を入れる際の最大のコツは、「無理に笑わせよう」と意気込むのではなく、「共感してもらおう」「自分の人柄を理解してもらおう」と意識することです。

ウケを狙ったジョークや、内輪ネタは、スベると会場の空気を冷やし、逆効果になりかねません。それよりも、日常の中で感じた小さな失敗や気づきを、自分の言葉で素直に話す方が、あなたの誠実さと親近感が同時に伝わります。

さらに、声のトーンや「間」の取り方も大切です。面白いエピソードの部分では、少し表情を柔らかくし、話のテンポをあえて少しゆるめると、聴衆は「ここがリラックスするポイントだ」と察し、自然に笑顔がこぼれます。そして、話し終えたら一呼吸おいて、すぐに真面目な本題へ戻すことで、話の流れにメリハリが生まれ、だらけた印象になりません。

つまり、面白い話題を入れる目的は、爆笑を取ることではなく、「聞き手と心を通わせ、人間的な魅力を伝えること」。

自分のキャラクターを活かした自然なユーモアで、会場の空気を一瞬で「あなたの味方」にしましょう。

書記として信頼される言葉選びのコツ

生徒会書記に求められる最も重要な資質は、「正確さ」と「誠実さ」です。そのため、演説においても「この人になら、生徒会の記録と情報発信を任せられる」と聴衆に感じてもらえる、信頼性の高い言葉選びが不可欠になります。

あなたが使う言葉ひとつひとつが、あなたの印象を形づくり、信頼性を構築(あるいは破壊)するからです。

まず意識すべきは、「大げさな表現」や「断定的すぎる表現」を避け、「協力的かつ謙虚な姿勢」を示す言葉を使うことです。書記は、会長や副会長のようにリーダーシップを前面に出す役職とは異なり、生徒会全体を支えるサポート役としての側面が強いです。

たとえば、「私がすべてを変えます」「必ず〜します」と強く言い切るよりも、「〜できるよう全力で努力します」「皆さんと協力し、〜に取り組んでいきたいと思います」「〜の改善を目指します」といった表現を使う方が、謙虚で誠実な印象を与えます。こうした調和を重んじる言葉が、書記の役割にふさわしいのです。

また、専門的な言葉や難しい表現(例:「アジェンダ」「コンセンサス」など)は避け、誰にでも伝わるシンプルで平易な言葉を選びましょう。

書記の仕事は、難しいことを分かりやすく伝えることです。演説の時点からそれが実践できなければなりません。「報告」「記録」「整理」「共有」「効率化」「透明性」など、具体的で分かりやすい動詞や名詞を中心に使うことで、誠実さと分かりやすさが両立します。

| 避けたい表現(印象) | 推奨される表現(印象) |

|---|---|

| 「〜だと思います」(曖昧・自信がない) | 「〜と考えています」(意志・思考) |

| 「絶対に変えます」(独善的・過剰) | 「〜の改善を目指します」(現実的・謙虚) |

| 「頑張ります」(抽象的) | 「具体的に〜に取り組みます」(具体的・行動力) |

| 「みんなの意見」(曖昧) | 「全校生徒の多様な意見」(正確・公平) |

さらに、話し方にも「言葉選びの丁寧さ」を反映させることが重要です。語尾は「〜です」「〜ます」といった丁寧語で明確に統一し、感情的にならず、終始落ち着いたトーンで話すよう心がけると、聴衆に知的な安定感と安心感を与えます。

特に最後の締めでは、「私一人ではできません。皆さんと協力して、支え合える生徒会にしたいです」といった、共感と協力を呼びかけるフレーズで終えると、演説全体の印象が強まります。

信頼は、大きな言葉よりも、小さな誠実さの積み重ねによって築かれます。

生徒会書記としての責任感と、一つ一つの丁寧な言葉遣いを意識すれば、あなたの演説は確かな信頼を呼び、聞く人の心に深く残るスピーチになります。

生徒会書記の演説の例文|中学生と高校生別の実践と応用

ここまでは、生徒会書記の演説における「基本構成」を学んできました。ここからは、さらに一歩進んで、実践的で応用的なスピーチづくりのステップに進みます。

生徒会書記としての演説をより魅力的で、当選に直結するものにするためには、聴衆(オーディエンス)の年齢や立場に合わせた話し方や構成の工夫が欠かせません。

中学生と高校生では、心に響く言葉や、求められるリーダーシップ像(書記の場合はサポートシップ像)が異なります。また、当選を強力に引き寄せるためには、論理的な「伝え方」と、あなただけの「自分らしさ」を高いレベルで両立させることが重要です。

さらに、聴衆の心を動かす説得力のあるエピソードの戦略的な活用法や、どれだけ優れた原稿も練習なしでは意味をなさないため、本番で自信を育てるための具体的な練習プロセスも大切なポイントになります。

これから紹介する5つの実践的なテーマを押さえることで、基本構成をベースにしながらも、あなた独自の、ライバルと差をつける印象に残るスピーチを仕上げるヒントが見つかるでしょう。

中学生向けの立候補スピーチ例とポイント

中学生の生徒会書記演説では、「分かりやすさ」と「素直さ」、そして「熱意」が最大の魅力になります。難しい言葉や複雑な論理構成を使うよりも、自分の純粋な思いや「学校をこうしたい」という考えを、自分の言葉でまっすぐに伝えることが何よりも大切です。

聞き手の多くも同じ中学生であるため、背伸びをせず、飾らない等身大の姿勢で話すことで、強い共感を得られます。

まず、スピーチの構成は「①元気な挨拶 → ②立候補の理由(経験) → ③取り組みたいこと(具体的) → ④最後の一言(お願い)」というシンプルな流れを意識しましょう。

特に立候補理由では、「クラスでの具体的な経験」や「学校生活で感じた素直な気持ち」を具体的に伝えると効果的です。例えば、次のような例文が挙げられます。

「皆さん、こんにちは。○年○組の○○です。

私は、1年生の時にクラス委員として、毎日の学級日誌を丁寧に書くことを心がけてきました。その中で、みんなの意見を正確に記録し、先生に伝えることの大切さを感じました。

今度は生徒会書記として、学校全体の意見や会議で決まったことを、もっと分かりやすく、正確に記録し、全校生徒に伝える役割を果たしたいと思い、立候補しました。

具体的には、生徒会だよりの掲示を見やすく工夫したり、行事のアンケート結果をまとめて、次の行事に活かせるようにしたいです。

皆さんが安心して学校生活を送れるよう、裏方として一生懸命支えます。どうぞ、よろしくお願いします!」

このように、自分の具体的な行動(学級日誌)や経験に基づくエピソードを入れると、「この人ならコツコツやってくれそう」という説得力が増します。

さらに、目標を述べる際は「自分ができること」に焦点を当てることが大切です。「先生や他の役員と協力して、全校行事をスムーズに進めるお手伝いをしたい」など、書記としての役割を理解した、協調性をアピールする内容が好印象を与えます。

中学生向け:NG例と改善案

NG:「書記が何をするかよく分かりませんが、頑張ります」

(印象:無責任・熱意が不明)

改善:「生徒会の活動を正確に記録し、皆さんに分かりやすく伝える大切な仕事だと知り、挑戦したいと思いました」

(印象:役割を理解している・前向き)

話すときは、何よりも「明るい声」と「笑顔」を忘れないようにしましょう。緊張して原稿を覚えていなくても、下を向かず、笑顔で前を向いて話すだけで、「しっかりしている」「感じがいい」と聴衆に思ってもらえます。

また、中学生の集中力を考慮し、長くなりすぎないよう、1分半〜2分程度(600字前後)にコンパクトにまとめるのが理想です。短くても心がこもっていれば、あなたの熱意は必ず伝わります。

つまり中学生の場合は、立派な言葉や難しい公約よりも、「自分の思いを自分の言葉で真っすぐに伝えること」が一番の魅力になります。

自信を持って、素直な気持ちで話すことが成功への近道です。

高校生向けの演説スタイルと差をつける方法

高校生の生徒会書記演説では、中学生に求められる「素直さ」や「熱意」に加えて、より高度な「信頼感」「論理性」、そして「課題解決能力」を意識した話し方が求められます。

聴衆には同級生だけでなく、学校運営を評価する先生方や、上級生の姿を見ている下級生も含まれます。「この人なら、複雑な学校の情報を正確に処理し、責任を持って任せられる」と感じさせる、知性と落ち着きのある内容・表現力が重要です。

効果的な演説のスタイルは、「現状の課題を認識したうえで、書記として実現可能な解決策(公約)を提示する」ことです。たとえば、次のような導入と展開が有効です。

「皆さん、こんにちは。○年○組の○○です。

私は生徒会書記として、生徒会活動の『情報の透明性』と『記録の継続性』を向上させたいと考え、立候補しました。

(課題提示)昨年の文化祭の際、各クラスや部活動への連絡事項の共有が遅れ、準備に混乱が生じたことを覚えている方も多いと思います。また、引継ぎ資料が不十分だったため、今年も同じような苦労がありました。

(解決策)私は書記として、まず生徒会会議の議事録を、原則3日以内に生徒会ウェブサイト上で公開することを徹底します。さらに、各行事の準備プロセスや反省点をデジタルデータで体系的に記録・整理し、誰でも必要な情報にアクセスできる『活動アーカイブ』を整備します。

(結論)私の得意な情報整理能力を活かし、生徒会運営の基盤を整え、皆さんの活動を円滑にサポートすることをお約束します。」

このように、具体的な「課題(昨年の混乱)」を提示し、それに対する「具体的な行動目標(議事録の迅速な公開、アーカイブ整備)」を示すことで、聞く人に「本気で学校を良くしようと考えている」という論理的で知的な印象を与えられます。

また、高校生のスピーチでは「言葉遣い」と「テンポ」に細心の注意を払いましょう。

文末を「〜と考えています」「〜することを提案します」「〜の実現に貢献します」といった、柔らかくも意志の強い表現でまとめることで、謙虚でありながら知的な印象になります。

話すスピードはややゆっくりめを意識し、特に公約などの重要な部分の直前で一拍「間(ま)」をおくと、聴衆の意識が集中し、説得力が増します。

差をつける最大のポイントは、自分の考えに客観的な「根拠」を持たせることです。「なんとなく」ではなく、「昨年の行事で〜という問題があったため」「生徒アンケートで〜という意見が多かったため」といった具体例や事実を背景に入れると、あなたの提案は単なる思いつきではなく、現実的で信頼に足る公約として受け止められます。

最後に、締めの言葉は「協力」「前向きさ」「学校全体への貢献」を意識してまとめましょう。

たとえば、「皆さんと活発に意見交換をしながら、より開かれた生徒会、より成長できる学校を一緒に作っていきたいと考えています」といった未来志向のフレーズで終えると、知的な余韻が残るスピーチになります。

高校生に求められるのは、誠実さと同時に、学校運営に主体的に参画する「当事者意識」です。落ち着いた態度で明確なビジョンと具体的な解決策を語ることで、他の候補者との明確な差をつけることができるでしょう。

当選を引き寄せるスピーチのコツ

生徒会書記の演説で当選という結果を本気で目指すなら、「内容(何を言うか)」「話し方(どう言うか)」「印象(どう見えるか)」の3つの要素を高い次元で融合させることが鍵になります。

ただ原稿を上手に読み上げるだけでなく、聞く人の心に「この人に任せたい」という確信を刻み込むスピーチを作ることが、当選を引き寄せる最大のポイントです。

まず、スピーチの内容では「あなたにしかできないこと」、つまり「独自性(USP: Unique Selling Proposition)」を明確にすることが重要です。

「丁寧に記録を取るのが得意」「PCスキルがあり、情報のデジタル化が得意」「人の話を公平にまとめるのが好き」といった、書記の業務に直結するあなたの具体的な強みを提示しましょう。そのうえで、「その強みを、生徒会でどう活かし、学校にどのようなメリットをもたらすのか」を論理的に語ると、説得力が生まれます。これは単なる理想論ではなく、聴衆がメリットを感じられる「実現性のある公約」を伝えることが支持を得るコツです。

次に話し方(デリバリースキル)です。スピーチでは「声の大きさ」「速さ」「間の取り方」で印象が劇的に変わります。

デリバリースキルの調整

- 声の大きさ:大きすぎると威圧的、小さすぎると自信がなさそうに聞こえます。体育館の後ろの人にも届くよう、しかし叫ばず、「お腹から声を出す」意識で安定させます。

- 速さ:緊張すると早口になりがちです。あえて「少しゆっくりかな?」と思うくらいのスピードが、聴衆には最も聞き取りやすく、落ち着いた印象を与えます。

- 間の取り方:最も重要な公約や、志望動機を語る直前・直後に「1秒の間」を置きます。この「間」が、聴衆の注意を引きつけ、言葉の重みを増幅させます。

また、視線をあちこちに泳がせるのではなく、会場をいくつかのブロックに分け、そのブロックの聴衆と順番に目を合わせるように、ゆっくりと視線を動かすと、落ち着きと誠実さを印象付けられます。

さらに、見た目の印象(非言語的コミュニケーション)も軽視できません。制服を正しく着こなし、背筋を伸ばして胸を張り、軽く顎を引いた姿勢で立ちます。そして、真剣な公約を語る場面では引き締めた表情、エピソードを語る場面では柔らかい笑顔を見せるなど、話の内容と表情を一致させることで、あなたの言葉はさらに力強くなります。

スピーチは言葉(言語情報)だけでなく、態度・表情(視覚情報)や声のトーン(聴覚情報)でも、聴衆によって総合的に評価されるものです。

最後に、演説の締めくくりで「皆さんの意見を吸い上げ、皆さんと一緒に学校をより良くしたい」という「傾聴」と「協調」の姿勢を明確に示しましょう。

書記はサポート役です。自分の主張だけでなく、全校生徒の「声」を大切にするというメッセージが、書記候補者としての信頼を決定づけ、当選につながります。

聞き手を惹きつける面白いエピソード活用法

スピーチ全体の中で、聴衆の記憶に最も強く残るのは、論理的な公約よりも、実は「具体的なエピソード(物語)」であることが多いです。特に、生徒会書記のような縁の下の力持ち的な役職の演説では、あなたの「人柄」や「誠実さ」を直感的に感じてもらうことが非常に大切です。

そこで役立つのが、先述した「面白い話題」をさらに一歩進めた、あなたの価値観を示す「エピソード」の戦略的な活用法です。

面白い話といっても、必ずしも笑いを取る必要はありません。例えば、「ノートをまとめていたら、気づいたらクラス全員分の意見を色分けして図解まで書いてしまっていた」「部活の引継ぎ資料を作るのに夢中になり、気づいたら朝になっていた」といった、あなたの「書記としての適性」や「几帳面さ」「責任感」が垣間見えるような、少しクスッとできる体験を話すと、場が和むと同時にあなたの長所が伝わります。

こうした日常の中の小さな出来事は、「この人なら信頼できる」「親しみやすい」と、論理を超えたレベルで感じさせる効果があります。

エピソードを効果的に活用する際のポイントは、「話の長さ」と「明確な着地点」に注意することです。1つのエピソードに時間をかけすぎず、30秒〜1分以内(150〜300字程度)で簡潔にまとめましょう。

そして最も重要なのが、「その出来事(事実)から、何を学び(気づき)、だから書記としてどう行動したいのか(結論)」という流れを明確に結びつけることです。

エピソード活用の「STARメソッド」簡易版

| S (Situation) | どんな状況だったか?(例:クラスの意見がまとまらなかった) |

|---|---|

| T (Task) | 自分は何をすべきだったか?(例:意見を整理する必要があった) |

| A (Action) | 自分は具体的にどう行動したか?(例:全員の意見を書き出し、分類して一覧表にした) |

| R (Result) | その結果どうなり、何を学んだか?(例:意見が整理され、議論がスムーズに進んだ。この経験から、人の意見を整理する楽しさと重要性を知った) |

→ 結論:「この経験を活かし、書記として皆の声を丁寧にまとめ、生徒会運営を支えたいです」と繋げる。

また、エピソードを話すときのトーンや表情も重要です。淡々と事実を述べるのではなく、その時の情景が思い浮かぶように、声に抑揚をつけ、少し表情を豊かに(笑顔や、真剣だった表情など)することを心がけるだけで、聴衆の集中力を一気に引き戻せます。

真面目な公約や志望動機の話の間に、このような具体的なエピソードを「ブリッジ(橋渡し)」として挿入するだけでも、会場の空気が柔らかくなり、聞く人の印象に強く残りやすくなります。

説得力のあるエピソードは、あなたの「個性」と「能力」を同時に証明する最強のツールです。無理に話を盛ったり笑いを狙ったりせず、あなた自身の自然体のまま「人間らしい一面」を見せることが、聴衆の心をつかむ演説の秘訣です。

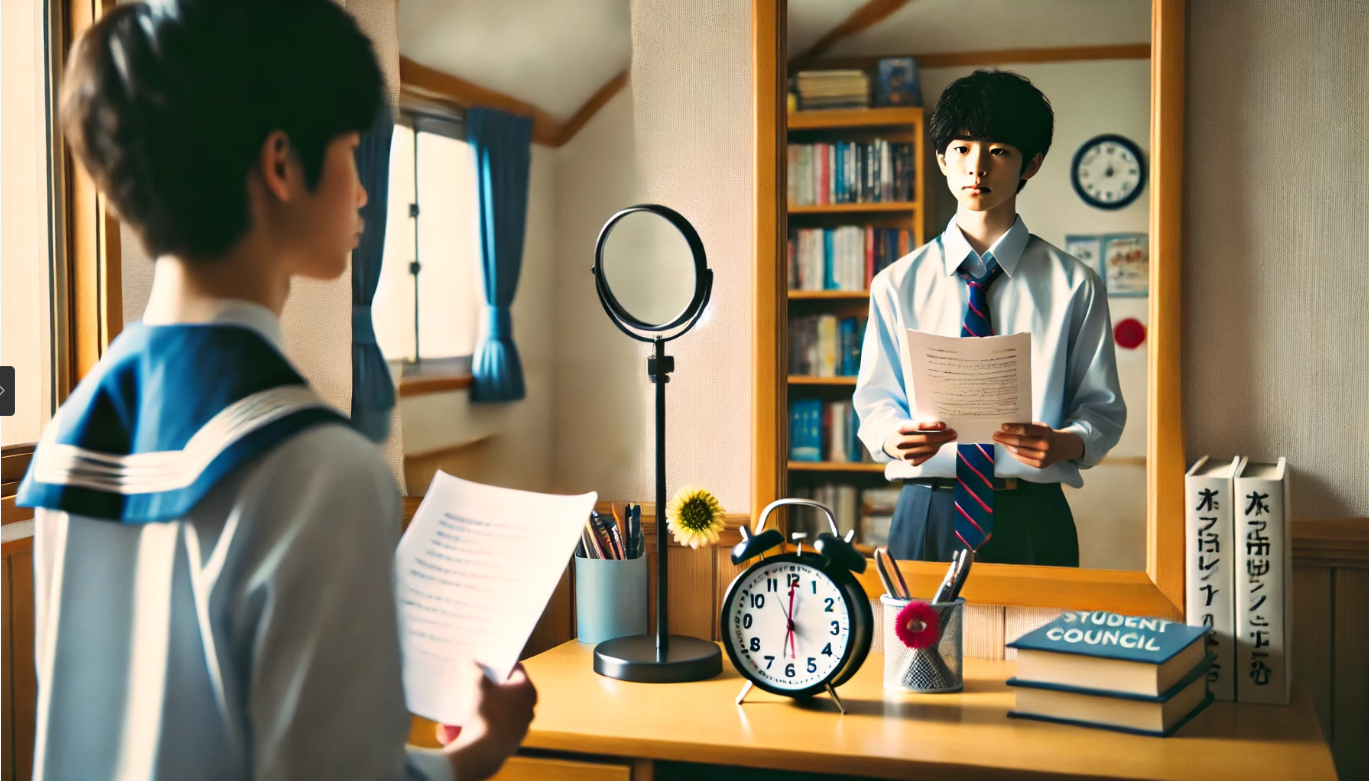

練習で自信をつける!準備と改善ポイント

どれほど完璧な原稿を作成し、素晴らしいエピソードを盛り込んだとしても、本番で緊張して声が震えたり、言葉に詰まってしまったりすれば、その魅力は半減してしまいます。生徒会書記の演説を成功させるには、原稿作成と同じ、あるいはそれ以上に、徹底した「練習」と「改善」のプロセスが欠かせません。

自信は、根拠のない精神論ではなく、準備の量によって裏付けられるものです。準備段階で「これだけやったのだから大丈夫」という確信を持つことが、本番での堂々としたスピーチに直結します。

まず最初に行うべきは、「原稿を声に出して読む」練習です。黙読だけでは、話のリズムや「、」「。」での息継ぎのタイミングがつかめません。また、実際に話してみると、目で読むよりも時間がかかるものです。

ストップウォッチで必ず3分(あるいは指定された時間)を計測しながら、時間内に収まるか、早口になりすぎていないかをチェックします。この段階で、言いにくい言葉や、長すぎる一文を修正していきます。

次に、「録音」や「動画撮影」をして、自分の話し方を客観的に確認しましょう。これは少し恥ずかしいかもしれませんが、最も効果的な練習法です。

録音を聞けば、「えー」「あのー」といった無駄な口癖(フィラー)に気づくことができます。動画を見れば、猫背になっていないか、視線が泳いでいないか、表情が硬すぎないかといった、自分では気づきにくい非言語的な要素をチェックできます。こうした弱点を一つずつ修正していくことで、スピーチの完成度は飛躍的に高まります。

さらに、可能な限り、家族や友人、先生など、第三者に聞いてもらうのも非常に効果的です。聞き手の立場から「どこが分かりやすかったか」「どこが聞き取りにくかったか」「印象に残った言葉は何か」を具体的にフィードバックしてもらうと、自分では見えなかった改善点が見えてきます。

本番までのスピーチ練習ステップ

| ステップ1 | 原稿の音読と時間計測

(言いにくい箇所を修正し、時間内に収まるよう調整) |

|---|---|

| ステップ2 | 録音・録画による自己分析

(口癖、声のトーン、速度、姿勢、表情をチェック) |

| ステップ3 | キーワード暗記

(原稿の丸暗記ではなく、話の「流れ」と「キーワード」を覚える) |

| ステップ4 | 他者フィードバック

(家族や友人に聞いてもらい、伝わり方を客観的に評価してもらう) |

| ステップ5 | 本番リハーサル

(本番と同じように「こんにちは」から「お願いします」まで通しで練習。当日の服装で、広い場所で練習するとより効果的) |

本番直前には、「緊張を敵ではなく味方にする意識」を持ちましょう。緊張は、集中力を高め、パフォーマンスを上げるために必要な生理現象です。登壇直前に、ゆっくりと鼻から息を吸い、口から吐く深呼吸を3回行い、姿勢を正します。「ここまで練習したから大丈夫」と心の中で自分を励ますことが、蓄積した練習の成果と自信を引き出す最も簡単な方法です。

演説の成功は、準備段階で8割が決まります。地道な練習と小さな改善を愚直に重ねることで、あなたの言葉に確信と熱がこもり、本番でも堂々としたスピーチで聞く人を引きつけられるようになります。

まとめ

この記事では、生徒会書記に立候補する中学生・高校生の皆さんに向けて、当選を引き寄せる演説スピーチの作り方を、基本構成から実践的なテクニックまで詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

- 生徒会書記の演説は「①挨拶・導入 → ②志望動機 → ③目標・抱負 → ④締めの言葉」の4段階で構成するのが基本

- 生徒会立候補理由は、自分の具体的な経験や強みと、書記としての役割(記録・整理・共有)を結びつけて伝えると説得力が増す

- 演説の始め方では、明るい声、堂々とした姿勢、そして聴衆を惹きつける「最初の一言」で第一印象を決める

- 3分以内に要点を整理し、時間配分を意識した「短く・分かりやすい」スピーチ構成を心がける(1分300字目安)

- 面白い話題(エピソード)を交えて、堅苦しさを和らげ、聴衆に親近感と共感を与えることが、人柄を伝える上で大切

- 書記として信頼されるためには、断定的な表現を避け、誠実で協調的な言葉(例:「〜に貢献します」「〜を目指します」)を選ぶ

- 中学生は「素直さ」と「熱意」を、自分の言葉でまっすぐ伝えるスタイルが好印象

- 高校生は「論理性」と「課題解決能力」を意識し、具体的な根拠に基づいた落ち着いた話し方で信頼感を高める

- 当選を引き寄せるには、内容(独自性)・話し方(声、間)・印象(表情、姿勢)の3点をバランスよく整える

- 録音や録画を活用した練習と改善を重ねることで「やりきった」という自信がつき、本番でも堂々と話せるようになる

生徒会書記の演説は、単なるスピーチコンテストではなく、あなたの学校への思い、そして責任感を学校全体に届ける大切な機会です。

書記は、目立つ会長や副会長とは異なり、生徒会活動の「基盤」を支える重要な役割を担います。その適性を、限られた3分間の中で、いかに「真剣さ」と「親しみやすさ」、そして「あなたらしさ」を込めて表現できるかが鍵となります。

本記事で紹介したポイントを参考に、しっかりと準備を重ね、あなたの言葉で、聞く人の心に残るメッセージを選べば、その熱意と誠意は必ず伝わります。

生徒会を、そして学校を「支える力」を胸に、自信を持って生徒会書記としての一歩を踏出しましょう。あなたの挑戦を心から応援しています。

ユーモアの注意点

面白い話題は、あくまでスピーチの「スパイス」です。多用しすぎると、真剣さが伝わらなくなります。また、他人を下げたり、誰かを不快にさせたりする可能性のあるネタは絶対に避けましょう。書記候補者としての品格を保つことが最優先です。